「ほぼ何でもつくれる」は本当だった!ものつくり大学を訪問しました

研究コース12ラボの1つ「ものつくりラボ」。“自らの感性を解き放ち、まだこの世にないものをつくり出す!”を目標に、いろんな形のものつくりに挑戦しています。ゼミの担当講師はものつくり大学学長補佐で技能工芸学部の三井実教授。10月2日秋季休業を利用して、生徒たちは埼玉県行田市の「ものつくり大学」を訪れました。

校門に飾られたコンクリートの看板は学生が実習で作ったもの

最初の驚きは、正門。文字がくりぬかれたコンクリートの壁。これ、学生が実習でつくったもの。ものつくり大学は知識と理論を基盤にした技術と、ものづくりを実践できる技能、どちらにも秀でた「テクノロジスト」を育成する大学。そのため、学生が自作するもののスケールがとにかく大きいんです。

新築の戸建住宅も伝統工法の日本建築も学生が実習で制作

生徒たちがまず訪れたのは、溶解炉から5軸加工機まで、金属、プラスチック等、様々なものづくりの機器が揃う「製造練」。三井先生がご専門の電子制御のデモが行える部屋では工場のオートメーション制御などに応用できる仕組みのデモを体験しました。

電子制御を学べる部屋

学生が自作した3Dプリンターに興味津々

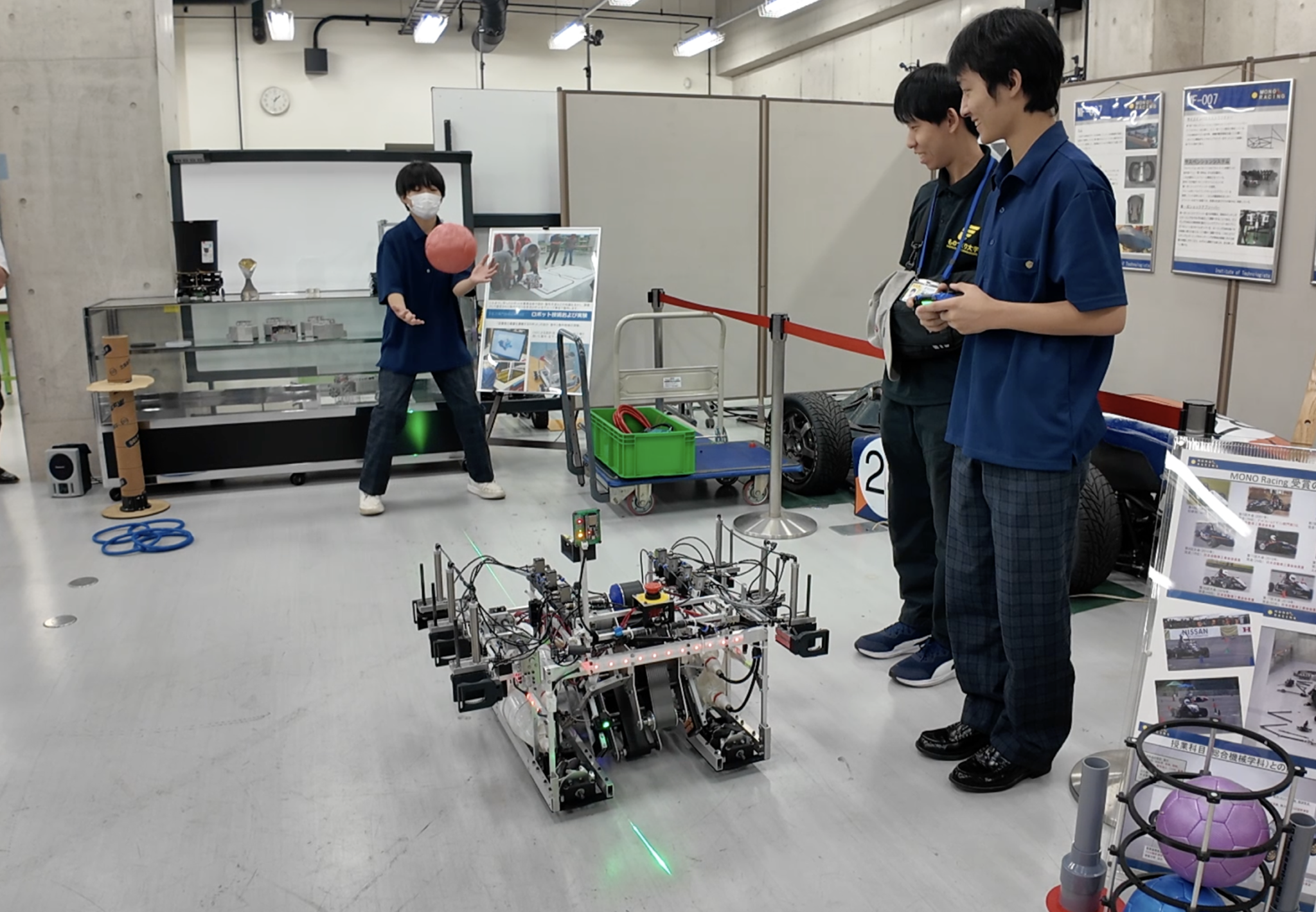

ものつくり大学は「NHK学生ロボコン」の常連出場校。過去の出場ロボットが勢揃いする部屋では、ロボコン優勝を目指す「ロボコンプロジェクト」でプログラムを担当する制御班のリーダー、藤野さんからお話を聞きました。

歴代ロボコン出場機(左から三井教授、藤野さん)

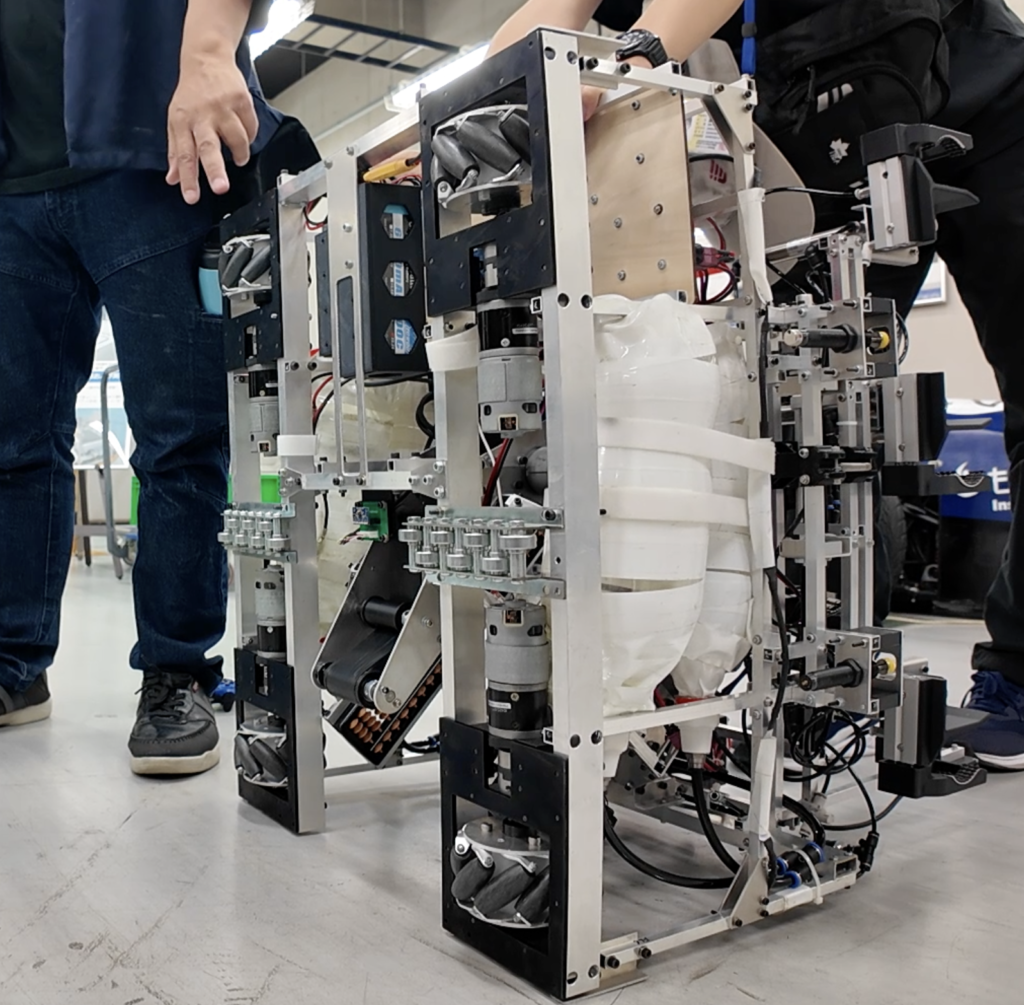

操縦も体験!(横にも縦にも360度自由に動くロボット)

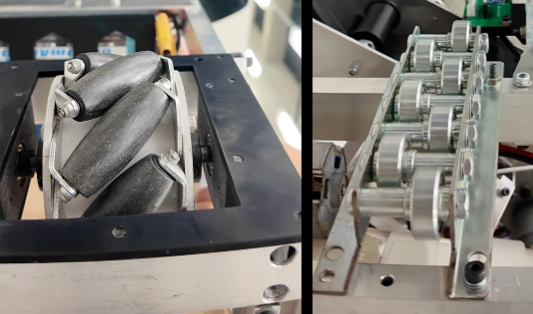

360度自在な方向に動けるロボットの車輪部分を特別に見せてもらっている時、三井教授からこんな質問が。「こういう車輪にしたロボットのウイークポイントは何だと思う?」先生の問いかけに、ものづくりをする時開発者がどんなことを考えているのか、生徒たちも少し味わいました。

ロボコン出場機の車輪部分

全方向に動ける仕組みとは?

見学の終わりに、生徒たちはこんな感想を聞かせてくれました。

「みんな楽しそうにものつくりしているのが良かった!」

「三井先生がいつもいっている『ほぼなんでも(自分たちで)作れる』のは

本当だと分かった。これから想像力を働かせて好きなものを作っていきたい!」

「これからのラボ活動がさらに楽しみになった」

見学は昼食をはさんで5時間以上。ものつくりを支える技術や仕組みについて学び、楽しむ充実した一日になりました。三井先生、ものつくり大学のみなさま、ありがとうございました。

#ものつくり大学 #千代田中学校・高等学校 #ロボコン